機関紙「銀杏」特集

No.80 2025年8月夏号

記事:中根佳津子

あなたの特別な一枚の写真の思い出を教えてください。そう募集をかけたら、たくさんの方から「書きました!」「ぜひ取材して!」とご応募をいただきました。たとえもう会うことはない人、二度と訪れない場所であっても、幸せな記憶はずっと心の支えになってきたはず。みなさんの熱い思いを、2号にわたってご紹介します。

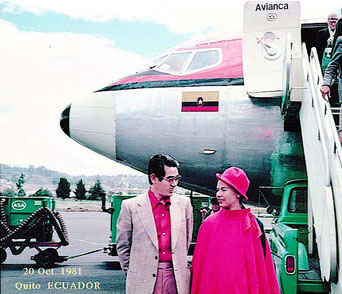

「南米とご縁ができたきっかけの写真です」

樫村様 (95)

寄稿文

この写真は、私が初めて南米の土を踏んだ、44年前のキト(エクアドルの首都)空港でのものです。ロスアンジェルスから飛んできたアビアンカ航空のスチュワーデスを晩飯に誘っている様子を、いっしょに行った社員に撮られました。 結局「すぐ引き返す便に乗るから」と断られてしまいましたが。印象に残っている理由は、この後、定年までずっと南米と関係のある部署につき、アルゼンチンで4年も暮らすなど、南米とのかかわり合いのきっかけになった時の写真だからです。 定年後35年経った今も、何となく南米とつるんでいます。この頃を境に食生活が変わりました。朝から牛肉を食べる国に住んで、私もすっかり肉党になりました。お気に入りはスコットランドのアバディーン・アンガス地方原産の牛で、アンガス牛といいます。和牛よりちょっと小さい体型で、肉は赤身と脂身が分かれていて柔らかく、テレビで世界一美味しいと言われた肉なんですよ(米国、オーストラリア肉も同種です)。

「元気に100歳!フランダンスに感謝です」

加世田様 (100)

寄稿文

かけだえなく愛おしい夫婦でたどってきた道

石川様 (96)

寄稿

この写真は、今から64年ほど前に、新婚旅行で九州の別府温泉に行った時のものです。 この古い写真を見ていると、64年間に私たちがたどってきた楽しかった事や、つらかった事が次から次へと思い出されます。 たとえば、夏休みにひと月かけてスイスの山々や美しい湖を歩き回った事、妻の良子が突然の事故で1カ月も入院しなければならなかった事などが、走馬灯の絵を見ているように次々と思い出されるのです。 おそらく、もうあまり残されていないと思われる私たちの、これからの一日一日を大切にしたいと考えています。

「20人に増えた家族の毎年2回の恒例行事」

白石様 (97)

寄稿文

私は1928年、造船とタオルで有名な今治市で生まれ、本年8月で97歳になりました。その間、戦争前は海軍兵学校等に学び、戦後旧制京都大学等を経て株日立製作所に就職しました。そして70歳で定年となるまで働きました。私が27歳、妻昌子25歳の時に結婚し、年間、妻が87歳で亡くなるまでの63年間、幸福な日々を過ごすことができました。その間、一男二女の子ども達に恵まれました。 しかし、妻が7歳の時に体調を崩し、2005年に当所に2人でご介になることになりました。 妻は87歳で亡くなりましたが、私は当所にとどまり、20年間この上ない介護を受け、毎早朝1時間弱の室内での運動をかさず続けております。おかげで現在も車椅子などを用いることなく、館内は自分の足で歩いております。新聞は毎日4紙、裸眼で読んでおります。そして私のファミリーは20、20名となりました。この写真のように、お盆とお正月のたびに練馬展望レストランに集まり楽しく過ごしております。

ゴットファーザーの白石さんを囲んで、大ファミリー集合!

「懐かしい懐かしい 故郷で撮った家族写真」

鍛治田様 (96)

インタビュー

学校を卒業し、結婚して東京に移るまで神戸に暮らしていました。父が貿易の仕事をしていたので、その関係だったのでしょう。 これは生まれ故郷である神戸で、お正月に撮った家族写真です。昭和何年かしら・・・・・。いつ撮ったのかはっきりしたことは覚えていないのですが、まだ穏やかな時代だった戦前の写真ですね。 前列にいる着物姿の女の子のうち、向かって右側が私。となりでほほえんでいるのは、後年ブラジルに渡ったすぐ上の姉です。私の右後ろが母、左どなりが祖母、その左は伯母。後列は右から、兄、2人おいて長姉、次姉。一男四女のきょうだいでした。私は末っ子で、みんなにいつもやさしくしてもらったの。みんなのことが大好きだったし、今も大好き。懐かしくてね。時々そっと取り出して、ながめているんですよ。

「これが兄、これが母」。写真を指でたどる鍛治田さんの声は、優しくやわらかでした。

この度は当社ホームページをご覧くださり有難うございます。

機関紙「銀杏」も当社ホームページも、ご入居されているお客様方の日頃の生活や活動を発信することを目的としております。

人は皆「誰かに自分の存在を認めてもらいたい。」と云う根源的欲求を持つものだと思っております。認められることで皆さま益々お元気になります。これが当社の信念「生きることは自己表現すること」に繋がっているのです。

また読まれた方より「高齢になられても皆さんこんなにも頑張られている。勇気づけられます。」との感想も頂いており嬉しく思っております。

※このWebに記載されている全てのコンテンツ(文章、画像)の著作権は、 シルバーヴィラ向山と情報提供者に帰属します。許可なくほかに転用することを禁じます。